特定保健用食品技術部会では、特定保健用食品に関する改革・発展や普及を目的に活動しています。

課題解決のための関係省庁との折衝・提案や、トクホの活用促進・普及を行うメンバーを募集します。

特定保健用食品技術部会メンバー

今後、活動として考えられることは以下のとおりです。

活動内容(案)は暫定的であり、申込状況により追加・統合の可能性があります。活動内容は継続テーマと新テーマがあります。

ワーキンググループ1:

ワーキンググループ1:

魅力ある制度設計の提案(疾病リスク低減表示の拡大・拡充、保健機能食品・特別用途食品制度の中の位置づけの明確化)

A班:疾病リスク低減表示に関する調査研究

B班:保健機能食品制度全般からトクホ制度の見直しを提案

ワーキンググループ2:

ワーキンググループ2:

事業者が利用しやすい制度運用の確保(現行制度での運用改善、行政当局への提案・協働)

A班:議事録の解析による審査の見える化について、審査の結果をまとめた

有効性の評価書の検討

B班:規格基準型の申請要件の見直し等、トクホの拡大・拡充や運用改善に向けた提案の検討

ワーキンググループ3:

トクホ活用の促進に向けた取組み(行政や保健関連団体を巻き込んだトクホ活用の仕組みづくりと普及啓発)

当協会特定保健用食品部会員

※1社から複数のワーキングまたは1つのワーキングに複数名の参加が可能です。

※お一人で複数のワーキングに参加することも可能ですが、それぞれの会合で実務作業が伴います。

無理のない範囲でお申し込みください。

活動期間:2025年4月~2026年3月 4月17日(木)に総会、ワーキンググループごとに月1回程度の会議

活動場所:当協会会議室、(ウェブ併用)

活動に係る費用:交通費等は企業のご負担

お申込み:募集期間は3月14日(金)~4月4日(金)まで

お問い合わせ:日本健康・栄養食品協会 特定保健用食品部 e-mail:tokuho@jhnfa.org

参考:

【2024(令和6)年度 主な活動について】

■ 疾病リスク低減特保の拡大に向けて

トクホ制度の活用・拡充について、参考資料をもとに、申請要件の検討や考え方の整理

疾病リスク低減トクホ(個別申請型)の申請の可能性について、具体事例をもとに考察

■ 現行制度の運用改善、行政当局(消費者庁、消費者委員会)への提案・協議

再許可申請の手引書の作成及び公開、消費者庁との意見交換、許可後の表示見本における変更届で不要な事例整理

■ トクホの活用促進と普及に向けた取組み

トクホ活用のための保健指導用教材の追加と改訂(生活習慣病5分野(血圧、血糖、コレステロール、体脂肪、中性脂肪)

及び歯

日本栄養改善学会学術総会における口頭発表と展示、行政・専門家団体、地方自治体等との意見交換及びセミナー講師等

トクホの普及活動に参画していただける企業様を募集しています。

一緒に活動してみませんか?

管理栄養士等の専門家にトクホの説明ができる機会が増え活用促進に繋がります。

トクホの活用促進と普及をテーマに活動しているWG3の活動をご紹介します。下記の他にも教育機関、自治体、小売店組合等との連携も進めています。

|

活動紹介①

|

第71回日本栄養改善学会学術総会 口頭発表と展示

|

第71回日本栄養改善学会学術総会(2024年9月6日~8日 於:大阪公立大学)において、展示ブースの出展及び口頭発表を行いました。

展示ブースでは、消費者庁の消費者教育ポータルサイトに掲載した「保健指導で特定保健用食品を説明するための教材」の説明とパンフレットを配布や、トクホ製品を配布しました。

口頭発表では、『保健指導にトクホを活用してみませんか(1)、(2)』を発表しました。会場から活発な質疑がありトクホへの関心の高さがうかがえ、また、活動への前向きなフィードバックも得ることができました。

9月に東京で開催される第72回総会では、より活動範囲を広げることを計画しています。ワーキングに参加すると御社のトクホの説明ができます。

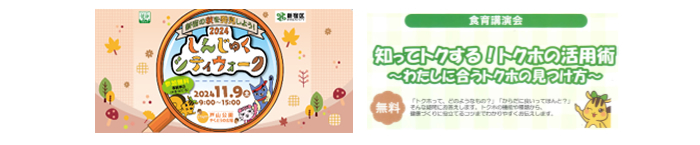

当協会の所在地である新宿区の食の活動について情報交換するネットワークに参加し、ウォーキングイベントでのトクホの情報提供や、食育講演に取り組みました。

(参考:https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/kenko01_002151.html)

食育講演会では、オリジナル教材をもとに、トクホの解説と商品選択のポイントについて解説しました。参加者からは多くの質問を頂き、トクホの関心の高さがうかがえました。

(実施日:2025年2月7日)